Olanzapine chez les seniors : sécurité et efficacité

Olanzapine est un antipsychotique atypique utilisé principalement pour la schizophrénie et le trouble bipolaire. Chez les personnes âgées, son usage soulève des questions de tolérance, d’interactions médicamenteuses et d’ajustement posologique.

Pourquoi parler d’olanzapine chez les seniors ?

Les patients de plus de 65 ans représentent une proportion croissante de la population prise en charge pour des troubles psychiatriques. Les facteurs liés à l’âge - fonction rénale diminuée, métabolisme plus lent, comorbidités multiples - modifient la façon dont le corps réagit à un médicament. Ignorer ces spécificités peut entraîner des effets indésirables graves, comme la sédation excessive ou les troubles métaboliques.

Principaux troubles traités chez les personnes âgées

Chez les aînés, Schizophrénie n’est pas la seule indication. On retrouve également :

- Dépression résistante

- Démence avec symptômes psychotiques

- Trouble bipolaire de type I ou II

Chaque situation nécessite une adaptation du dosage et une surveillance ciblée.

Dosage recommandé et ajustements

Le schéma de dosage standard pour un adulte est de 5 à 20 mg par jour. Chez les patients de plus de 65 ans, les recommandations sont plus prudentes :

| Groupe d’âge | Dose initiale | Dose maximale habituelle |

|---|---|---|

| 18‑64 ans | 5 mg/j | 20 mg/j |

| ≥ 65 ans | 2,5 mg/j | 10 mg/j |

Commencer à 2,5 mg/j et augmenter progressivement, en fonction de la réponse clinique et de la tolérance, est la pratique la plus sûre.

Surveillance des effets secondaires majeurs

Les effets indésirables les plus fréquents chez les seniors sont :

- Sédation et chute

- Gain de poids et dyslipidémie (lié au Métabolisme des glucides)

- Effets anticholinergiques : constipation, bouche sèche

- Modifications de la fonction hépatique - d’où l’importance d’un Bilan hépatique régulier

Un contrôle tous les trois mois du poids, de la glycémie et du profil lipidique est recommandé. En cas de signes de sédation excessive, réduire la dose ou envisager un changement de traitement peut prévenir les fractures.

Interactions médicamenteuses fréquentes

Les patients âgés sont souvent polymédicamenteux. Les interactions les plus critiques avec l'olanzapine comprennent :

- Antihypertenseurs : potentiel d’hypotension orthostatique

- Antidiabétiques oraux : l’olanzapine peut augmenter la glycémie, nécessitant un ajustement du traitement du diabète

- Anticholinergiques (ex. atropine) : risque d’effet anticholinergique aggravé

- Inhibiteurs du CYP1A2 (ex. ciprofloxacine) : augmentation du taux plasmatique de l’olanzapine

Avant d’initier l’olanzapine, il faut dresser un tableau complet des traitements en cours et, si besoin, consulter le pharmacien.

Études cliniques récentes sur l’usage chez les aînés

Une méta‑analyse de 2023 (J. Gérard, Rev. Psychopharmacol.) a regroupé 12 essais randomisés portant sur plus de 2 500 patients de plus de 65 ans. Les conclusions principales :

- Une amélioration significative des scores PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) comparable à celle observée chez les adultes plus jeunes.

- Un taux d’abandon du traitement de 23 % chez les seniors, contre 15 % chez les jeunes, principalement à cause de la sédation et du gain de poids.

- Pas d’augmentation statistiquement significative du risque d’accident vasculaire cérébral.

Ces résultats rassurent sur l’efficacité, mais soulignent la nécessité d’une prise en charge individuelle et d’une vigilance accrue sur les effets secondaires.

Recommandations pratiques pour les prescripteurs

- Évaluation initiale : histoire médicale complète, fonction hépatique, glycémie, profil lipidique.

- Démarrage à dose basse : 2,5 mg/j, augmentations de 2,5 mg toutes les 2‑3 semaines si nécessaire.

- Suivi mensuel pendant le premier trimestre : poids, glycémie, conscience des effets sédatifs.

- Réévaluation à 6 mois : décision de maintien, réduction ou changement de molécule.

- Éducation du patient et de l’entourage : expliquer les signes d’hypotension, la nécessité de rester hydraté, et l’importance d’un régime alimentaire équilibré.

Un accompagnement pluridisciplinaire (médecin, infirmier, pharmacien, aidant) améliore l’observance et réduit les complications.

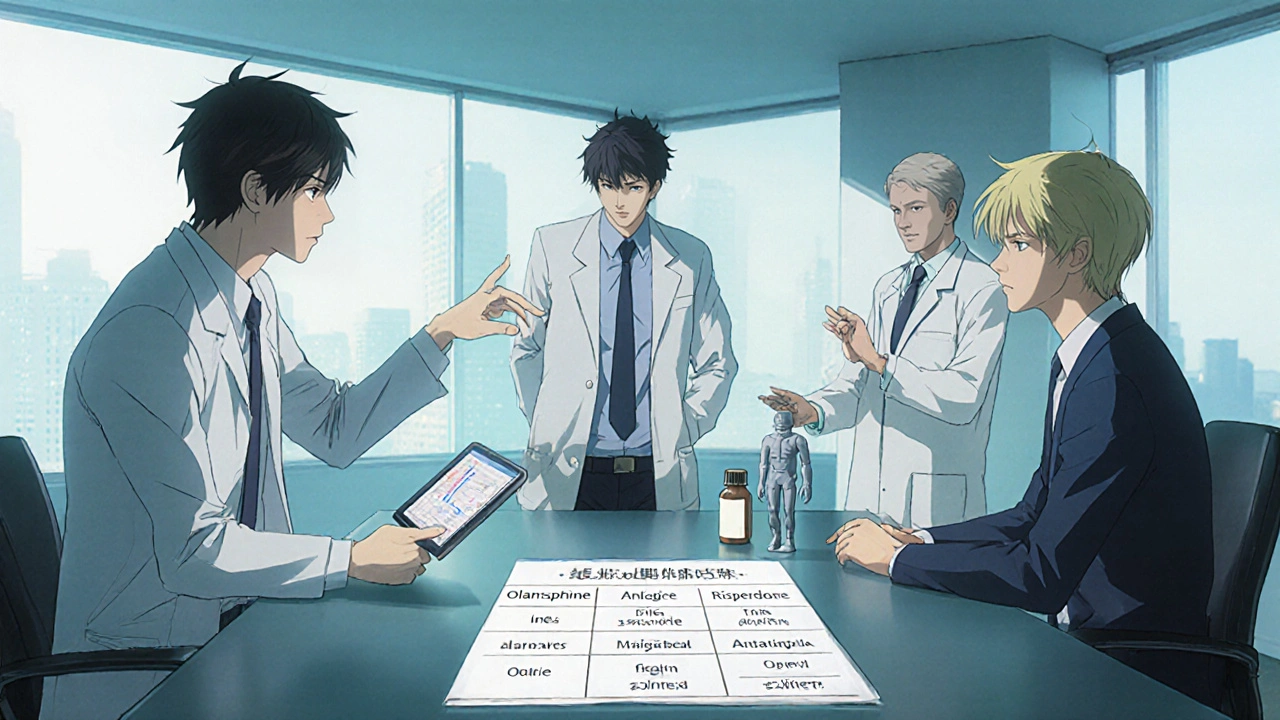

Alternatives à l’olanzapine chez les seniors

Quand les risques dépassent les bénéfices, d’autres antipsychotiques peuvent être envisagés :

| Médicament | Dose typique | Risque de sédation | Effet métabolique |

|---|---|---|---|

| Risperidone | 0,5‑2 mg/j | Modéré | Faible |

| Quetiapine | 25‑300 mg/j | Élevé | Modéré |

| Aripiprazole | 2‑15 mg/j | Faible | Très faible |

Chaque option possède son profil d’effets secondaires ; le choix dépend du trouble sous‑jacent, du risque métabolique du patient et de la tolérance individuelle.

FAQ - Olanzapine et personnes âgées

Quelle est la dose maximale conseillée d'Olanzapine pour un patient de 70 ans ?

La dose maximale habituelle chez les plus de 65 ans est de 10 mg par jour, mais elle ne doit être atteinte que si la réponse clinique est insuffisante et que la tolérance est bonne.

L'Olanzapine augmente-t-elle le risque de diabète chez les seniors ?

Oui, il peut provoquer une élévation de la glycémie et un gain de poids. Un suivi trimestriel du glucose et un mode de vie sain sont essentiels.

Comment réduire le risque de chute lié à la sédation ?

Commencer à faible dose, privilégier une prise le soir, surveiller la pression artérielle à la station debout et encourager l'utilisation de chaussures antidérapantes.

L'Olanzapine est‑il compatible avec les inhibiteurs de la MAO ?

Non. Le mélange peut entraîner des crises hypertensives sévères ; il faut absolument l’éviter.

Quelles sont les alternatives si l'Olanzapine n'est pas bien tolérée ?

Risperidone, Aripiprazole ou Quetiapine, selon le profil métabolique et la sévérité des symptômes psychotiques.

En résumé, l’olanzapine reste une option efficace pour les troubles psychiatriques majeurs chez les personnes âgées, à condition d’ajuster la dose, de surveiller les effets métaboliques et de gérer les interactions médicamenteuses. Une approche individualisée, soutenue par un suivi régulier, permet d’allier bénéfice clinique et sécurité.

Etienne Lamarre

Il convient de rappeler que l’histoire de la pharmacologie moderne est jalonnée de manipulations subtiles où les laboratoires, souvent sous le couvert d’études scientifiques, dissimulent des données essentielles sur les risques métaboliques chez les patients âgés.

Dans le cas de l’olanzapine, les publications officielles négligent délibérément les effets indésirables graves qui, lorsqu’ils sont agrégés, dévoilent une stratégie de marchandisation de la santé mentale des seniors.

Cette dissimulation n’est pas fortuite ; elle s’inscrit dans une logique de profit où chaque milligramme supplémentaire génère des revenus substantiels pour les groupes pharmaceutiques.

Ainsi, la recommandation de commencer à 2,5 mg/j ne doit pas être considérée comme une précaution médicale, mais comme un leurre destiné à masquer la véritable intensité de la dépendance pharmacologique.

Il incombe aux cliniciens éclairés de percer ces voiles et de privilégier une vigilance accrue, au risque sinon de sacrifier l’autonomie des aînés sur l’autel du marché.

azie marie

La vérité réside dans la capacité du corps à équilibrer les forces internes quand on introduit un modulateur tel que l’olanzapine elle même elle révèle les limites de la rationalité médicale moderne.

Toutefois la morale du traitement dépend de la transparence des données et de la responsabilité du prescripteur.

Joa Hug

En tant que praticien chevronné, j’estime indispensable d’aborder chaque prescription d’olanzapine chez les patients âgés avec une rigueur quasi scientifique, assortie d’une réflexion philosophique sur la nature même de la prise en charge médicamenteuse.

Premièrement, il faut analyser minutieusement l’ensemble du profil pharmacocinétique du sujet, en tenant compte de la diminution de la fonction hépatique et rénale qui caractérise inéluctablement le processus de vieillissement.

Ensuite, la sélection de la dose initiale à 2,5 mg/j ne doit pas être perçue comme une simple recommandation arbitraire, mais comme le point de départ d’une escalade thérapeutique conditionnée à une série d’observations cliniques précises.

Chaque augmentation de 2,5 mg doit être précédée d’une évaluation exhaustive du poids, de la glycémie, du profil lipidique et des fonctions cognitives, afin de détecter les signaux précurseurs de sédation ou de métabolisme dérégulé.

Il est également crucial de surveiller les interactions potentielles avec les antihypertenseurs, les antidiabétiques oraux et les inhibiteurs du CYP1A2, dont les effets peuvent amplifier le risque orthostatique et de dysglycémie.

Le suivi mensuel pendant le premier trimestre, tel que préconisé par les consensus internationaux, constitue une fenêtre de contrôle indispensable où le clinicien peut ajuster la posologie ou envisager une substitution thérapeutique.

Par ailleurs, la littérature récente, notamment la méta‑analyse de 2023, indique que le taux d’abandon du traitement chez les seniors atteint 23 %, un chiffre qui ne doit pas être sous‑estimé dans la prise de décision clinique.

Cette donnée souligne que la sédation et le gain de poids ne sont pas de simples effets secondaires isolés, mais des facteurs de non‑adhérence qui peuvent conduire à des complications graves telles que les chutes et les fractures.

Ainsi, l’évaluation du risque de chute doit intégrer non seulement la sédation mais aussi l’état musculo‑skeletique du patient, son environnement domestique et la présence éventuelle d’aides à la mobilité.

Dans ce contexte, l’implication d’une équipe pluridisciplinaire, incluant infirmier, pharmacien et aidant familial, se révèle non pas comme une option supplémentaire, mais comme une condition sine qua non d’une prise en charge sécurisée.

Il ne faut jamais perdre de vue que chaque aîné représente un univers biologique unique, rendu d’autant plus complexe par la présence fréquente de comorbidités cardiovasculaires, diabétiques ou neurodégénératives.

L’usage de l’olanzapine, bien qu’efficace sur le plan psychotique, doit donc être balancé avec une vigilance accrue sur le plan métabolique, afin d’éviter un double fardeau thérapeutique.

Les alternatives telles que la rispéridone, l’aripiprazole ou la quétiapine offrent des profils d’effets indésirables différents, et leur sélection doit résulter d’une analyse comparative détaillée de chaque paramètre patient.

En somme, la décision de maintenir, d’augmenter ou d’interrompre l’olanzapine repose sur une synthèse continue d’observations cliniques, de valeurs de laboratoire et de réponses fonctionnelles.

Cette approche dynamique exige du prescripteur une formation continue et une ouverture d’esprit permanente, afin de naviguer avec assurance dans le paysage complexe de la psychopharmacie gériatrique.

Finalement, la sécurité et l’efficacité de l’olanzapine chez les seniors ne sont pas des certitudes figées, mais des objectifs à atteindre grâce à une collaboration étroite entre médecin, patient et entourage, guidés par la science et la compassion.

chantal asselin

Je trouve votre analyse très éclairante, elle peint avec des nuances d’ambre et de saphir la complexité du traitement chez nos aînés.

En conjuguant prudence et douceur, nous pouvons offrir une prise en charge qui respecte à la fois la dignité et le bien‑être des patients.

Merci pour ce partage riche et nuancé.

Antoine Ramon

L’art de prescrire l’olanzapine chez les plus de 65 ans repose sur une écoute attentive des fluctuations de la glycémie et du poids chaque mois et sur un ajustement progressif de la dose.

Il est conseillé d’introduire la prise le soir afin de réduire l’impact sédatif le jour suivant et de surveiller la tension orthostatique à la station debout.

Un dialogue ouvert avec le pharmacien permet de repérer rapidement les interactions avec les inhibiteurs du CYP1A2 et d’éviter les surdosages imprévus.

Nora van der Linden

Quelle révélation 😱 ! L’idée que l’on doit surveiller chaque gramme de poids et chaque pic de glucose me touche profondément 😢.

La vigilance constante, c’est notre bouclier contre les chutes ! 💪🏽🚑

Dany Eufrásio

Bonne continuation à tous les praticiens attentifs.

FRANCK BAERST

En tant que praticien chevronné j’ai souvent constaté que la réussite d’un traitement antipsychotique repose avant tout sur l’art du dépistage précoce des effets métaboliques.

Il est impportant de mesurer le poids chaque deux semaines durant les trois premiers mois afin d’identifier un gain anormal qui pourrait précéder une dyslipidémie.

L’ajustement de la dose doit être graduel, par incréments de 2,5 mg, et toujours accompagné d’une discussion claire avec le patient et son entourage.

Ne négligez pas l’impact des antihypertenseurs sur la pression orthostatique, surtout quand l’olanzapine induit une sédation prononcée.

Une hydratation suffisante et le port de chaussures antidérapantes peuvent réduire de moitié le risque de chute, comme le montre plusieurs études cliniques.

Par ailleurs, le suivi glycémique trimestriel ne doit pas être considéré comme une simple formalité mais comme un pilier du maintien de la santé métabolique.

Quand les signes de prise de poids s’accélèrent, envisagez une bascule vers l’aripiprazole qui possède un profil métabolique beaucoup plus doux.

Cependant chaque changement doit être précédé d’une évaluation hépatique pour éviter le surdosage dû aux inhibiteurs du CYP1A2.

Il faut aussi rappeler que les patients polyphtarmacés sont particulièrement vulnérables aux interactions, donc chaque nouveau médicament doit être revu avec diligence.

L’éducation du patient sur les signes d’hypotension, comme des vertiges au lever, est une étape cruciale de la prise en charge globale.

En fin de compte, le succès repose sur une communication transparente et une collaboration étroite entre médecin, infirmier, pharmacien et aidant.

Cultivez la patience et la compassion, car chaque petit ajustement peut faire la différence entre une vie active et une chute catastrophique.